はい、みなさまこんにちは( ゚Д゚)!

弊社の外灯建替え工事の紹介でよく照明柱基礎コンクリートの

取替を見ますが、

既製品でももちろんありますし、中には、自分たちで思い通りの

基礎コンクリートを制作することがあります(*’ω’*)

今回はそのお話です(‘ω’)ノ

この地中に埋め込む、照明柱基礎ですが、このように

既製品があります(*’ω’*)

既設の地中埋設管が立ち上がっているので、

真ん中に穴が空いている照明柱基礎ですと、

設置した後に、照明柱を差し込む形になるわけです(*’ω’*)

ですが、これが、照明柱の下部がベース式になっていて、

ボルトナットで固定するタイプの場合があります(*’ω’*)

こういうやつですね(*’ω’*)

この場合、基礎コンクリートはそのまま取り替えずに

再使用できる場合が多いのですが、

この基礎から出ているボルトが曲がっていたり腐食していたりで

基礎からやり直す場合は、

必然的に手作りの照明柱基礎が必要となります(‘ω’)

真ん中に電線のパイプを埋め込んで、基礎の横へパイプを出して、

既設の埋設管と接続する形になります(*’ω’*)

こんな形になるわけです(*’ω’*)

今回はその照明柱基礎の制作模様を少し見てみましょう(^^)/

コンクリートの中には鉄筋が組んであるわけですが、

照明柱の仕様によって、鉄筋の太さや何段で組むかというのが

仕様であるので、それにのっとって作成します(*’ω’*)

そして、これがボルトです(*’ω’*)

ボルトピッチによってフレームの仕様はいくつかあるのですが

これを鉄筋と一緒に結合してコンクリートの中に埋め込むのです(*’ω’*)

溶接してきまった寸法に組んでいきます(*’ω’*)

こんな感じで最後に照明柱基礎を吊り上げるための

吊りフックも一緒に作っておきます(; ・`д・´)

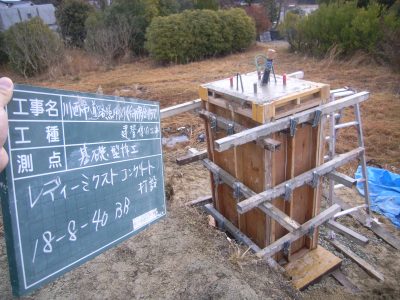

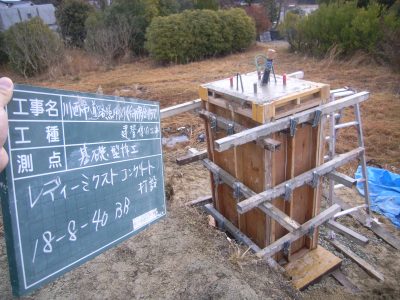

そして、枠はコンパネと桟木で作成(‘ω’)ノ

型枠同士はセパレートでしっかり固定(‘ω’)ノ

そして、ここからが電気仕様の醍醐味ですが、

エフレックスの40や50をアンカーフレームの

真ん中に出るように仕込んでおきます(*’ω’*)

出来上がった型枠に、生コンを流し込みます(*’ω’*)

角パイプでしっかり支保してから打設(*’ω’*)

表面はきれいに均して、数日乾かします(*’ω’*)

型枠をばらしたら、完成です(*’ω’*)

建替えする箇所がたくさんあれば、既製品を使わず、

自社で制作するわけですが、

もう電気屋というよりかは型枠大工と化します(; ・`д・´)

材料も多めに購入して、加工して作成すればコストが削減

できます(*’ω’*)

いろんな現場や将来用など一緒に制作して生コンを一気に

流せるようにします(*’ω’*)

そうして出来上がった型枠たちは、

現場で活躍することになります(*’ω’*)

ちなみにこのべーす式のパイプを仕込んでい目的は、

アース線を仕込む為です(*’ω’*)

電源は地中に要らない引込柱のような照明柱を設置する時でも

アースだけ、また露出配管で地面に立下げするのは美観的に

残念なので、

こうして埋め込めるところは仕込んでしまえるのが

自作照明柱基礎のいいところですね(*’ω’*)

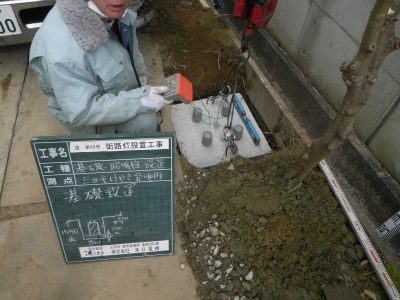

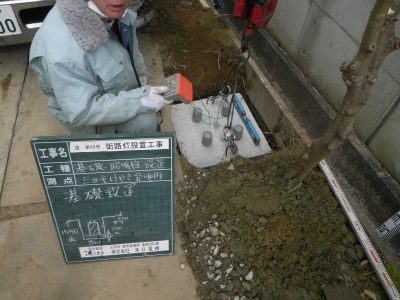

掘削して、基礎を設置する前にアースを設置しておき、

アース線を仕込んでおきます(*’ω’*)

設置したら、アース線がでてきているということです(*’ω’*)

そして、照明柱を設置するとこんな感じです(*’ω’*)

吊りフックはベビーサンダーなどでちょん切れば、

土に埋まってしまいます(*’ω’*)

こんな感じで、照明柱基礎を制作したりしている

裏方の仕事を今回は見ていただきました(*’ω’*)

型枠大工のような仕事をしていると、

倉庫にも木材、型枠も結構ストックがあり、

型枠なんかは一度作れば、ある程度何回もそれを組み立てる

だけで再利用できます(*’ω’*)

木を加工したり、溶接したり、左官仕上げでコテをなでる

技術、

いろんな技術が勝手に身につくのが弊社のいいところと

いえます(*’ω’*)

職人不足のこのご時世ですが、

一つの事に絞らず、いろんな技術を習得している職人さんていうのは

まだまだたくさん存在しています(*’ω’*)

そのうちの一人として胸を張って言えるよう

これからも精進し続けるべしです(; ・`д・´)