はい、みなさまこんにちは( ゚Д゚)!

配水池の設置改修工事も大詰め(‘ω’)ノ

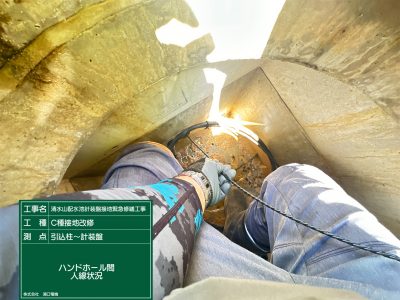

配水池でのC種接地改修工事④!

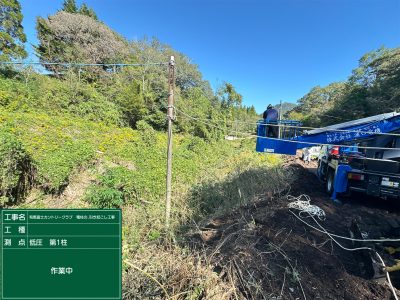

前回、山の上にある配水池までの接地線を入線しおわり、

あとは、掘削箇所を埋め戻していく作業にはいります(‘ω’)ノ

掘削箇所の横にあげている土を戻していきます(‘ω’)ノ

深さ30㎝埋め戻すごとに、きっちり転圧します(‘ω’)ノ

転圧した後は、

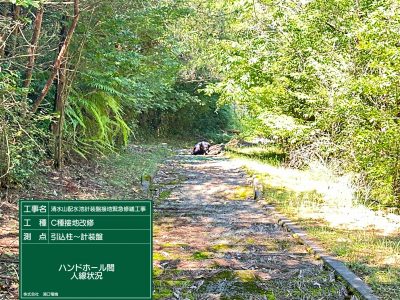

埋設標示シートを敷設します(‘ω’)ノ

このシートの下に電線が通ってますよという道しるべです(‘ω’)

GL面から約300㎜の深さで入れておき、

もし将来、この辺りを誰かが掘削した時に、

まずユンボのツメがこのシートに引っ掛かって、

この下には、電線が走っているから気を付けて掘削しないと

自己を防ぐ重要なアイテムです(‘ω’)

U字溝をまたいで、引込柱側も埋戻し(‘ω’)ノ

埋設標示シートを入れてからは、

ふたたび土をかぶせていく(‘ω’)ノ

再び転圧(‘ω’) これを2層転圧といい、

30センチの層ごとに転圧して土をしっかり凝縮して、

締め固めていくことが大切(‘ω’)

土って見た目より意外と、こまかい粒子と粒子の間は

空気が含まれているので、

いわばスポンジケーキのスポンジのような状態です(‘ω’)

その隙間に雨などの水分が流れてくると膨らんで

ぶわぶわになりますね(‘ω’)

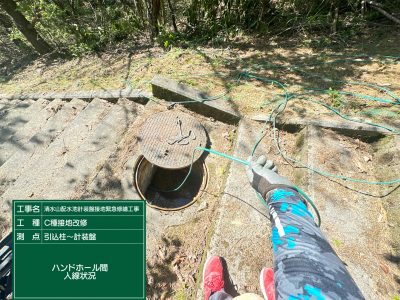

最後の仕上げは、振動コンパクタで転圧(‘ω’)

締め固めるというか、敷き均(なら)すというイメージ(‘ω’)

振動をかけて、粒子を整列させてという感じ(‘ω’)

この三層転圧こそが、不陸整正といい、

きれいに仕上げる工程になります(‘ω’)

DCP PHOTO

掘削痕は綺麗に仕上がって、作業は完了です(‘◇’)ゞ

土を埋め戻すと、少し値は上がり、

最終的には、 7.53Ωまで下げることが出来ました(‘ω’)

10前後の接地抵抗値を下げることは、

大変で、時間と費用がかかることを皆さまに知って欲しいと

思って綴っております(; ・`д・´)