はい、みなさまこんにちは( ゚Д゚)!

今回は、一般住宅における、引込、幹線廻りの改修工事の様子を

お伝えしようと思います(‘ω’)

右のお宅が現場ですが、おおまかな内容としては

お

客様がお風呂の蛇口を触ると

【ビリっ】と感じるということで、関西電力に見に来てもらった

ところ、

屋外の電力メーターから分電盤までの幹線の間で漏電している

ということで、兵電工組合をとおして弊社に連絡があり、

とりあえず見に来てほしいということでした(‘◇’)ゞ

カーポートの奥に電力メーターがありましたが、

売電用のメーターもついておりました(‘ω’)

聞くと、太陽光はもう10年経過して使っていないので、使っていない

とのことで、関西電力にきてもらい、その売電用計器ボックスの中は

メーターは外してあり、幹線をつないでいるBOXとして置いている

だけのようです((+_+))

ただ、パワコンや接続箱はまだ電源ランプは光っていて、作動している、

もしくは逆潮流の電気がまわってきて、漏電しているなど、いろいろ

考えられる要素がありました(; ・`д・´)

お隣様との間を進んでいくと、二つ目の窓が洗面所で

この洗面所内に分電盤があります(*’ω’*)

さらに奥までいくと、上部に、パワコン関係があります(; ・`д・´)

そして、家の角を曲がったところに

エコキュートが設置してありました(‘ω’)ノ

たしかに、パワコン横の小さな接続箱は電源ランプがついているので、

直流のブレーカーは生きたままのようですね((+_+))

家庭用の太陽光って売電期間の10年が過ぎたら、施工業者とかも

ほったらかしで、お客様もどうしたらいいのか、

わからないのでしょうね((+_+))

左側の計BOX下のP.BOXで、奥のパワコン手前のウオルBOXまで

幹線を分岐して送っているもの、

そして左の計器BOX内で洗面所分電盤へいっている幹線が

貫通して壁の中に入っていて、

それらがジョイントしてあります(‘ω’)ノ

、、とにかくグチャグチャでわかりにくいですね((+_+))

お客様は不安に思って、水道屋さんに、蛇口やエコキュートも

診てもらったようなのですが、設備側には問題なかったとのことで

屋外の計器BOXから屋内配線されて、洗面所へいっている幹線を

怪しむしかなく、そこを取替することになりました(; ・`д・´)

お客様のご了承を経て、既存の幹線は切り離して、新たに外壁まわり

より幹線を配管・配線する施工に致します(‘ω’)ノ

というわけで、右の計器BOXから左の2番目の窓あたりまでを

まず配管してしまいます(‘ω’)ノ

洗面所の部屋隅を狙って貫通穴をあけます(‘ω’)

洗面所内の角から、分電盤までは露出でプラスチックモールで

配管、配線させてもらいます(‘ω’)ノ

養生したのちに、貫通穴をあけてしまいます( `ー´)ノ

プルボックスなどつけるか迷いましたが、できるだけ安く、

見た目もコンパクトに納めるべく、PFD28を直接壁内まで

取り込む最小限の穴をあけます(‘ω’)

貫通穴もあいたので、モールも配管していまします(‘ω’)

これで、室内の入線までの準備完了です(‘◇’)ゞ

さて、屋外の配管ですが、いける直線はVE28で配管するので、

異種管コネクタがつく分、炙って、配管をまげておきます(‘ω’)

配管支持材サドルエースを取付ていきます(‘ω’)

そして、作り物をしていたVF28をとめていきます(‘ω’)

PFD28に変換し、先ほど開けた貫通穴へこんなイメージで

とりこみます(‘ω’)

途中、関西電力様が、メーターの取外しに来られました。

一応、メーター接続や取替は関電の持ち物なので触ってはいけません(‘ω’)

(こちら側で勝手に取り外したり、仮につないだり結構しますが、、)

施工後、再びメーターへの接続は関電がするのですが、

何時に終わるかわからないし、また関電がくるまで停電しっぱなしもお客様

への負担になるので、

施工後のメーター接続はこちら側がして電圧や絶縁のチェックもすることで

合意しました(‘ω’)

関電が作業している間、新しく、CVT14sqを入線しておきます(‘ω’)

おおまかな入線は完了です(‘◇’)ゞ

洗面所内にも線がとりこまれましたので、

モールへいれていきます(‘ω’)ノ

貫通穴のパテ埋めはきっちり施して、納めます(‘ω’)

分電盤への接続も済ませて、屋内は完了です(‘◇’)ゞ

あとはメーター廻りですが、

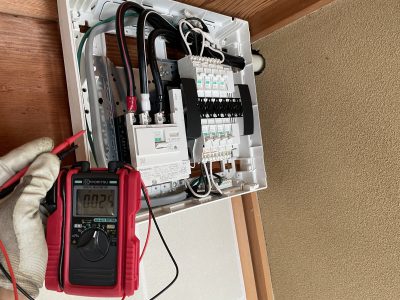

切り離した、前の幹線SV14sq-3Cをメガチェックしてみますが、

絶縁はそんなに悪くはありませんでした(; ・`д・´)

、、ということは、漏電の原因は他にもあるということです(; ・`д・´)

、、とりあえずまず停電中なので、復電するべく作業を進めます(; ・`д・´)

計器BOXは一つ外して、代わりにウオルBOXを取付、

そこで、奥へいっているパワコン手前のウオルBOXに幹線が

分岐しているのですが、一番上側に主幹漏電ブレーカーをつけておきます(‘ω’)

奥のウオルBOXでは、前の太陽光、IHクッキングヒーター、エコキュートがそれぞれブレーカー

がついていました(; ・`д・´)

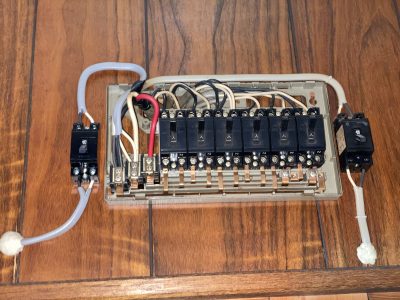

ただ、屋外の上のほうに、1次側から分岐した回路がプラスチックの箱

の中で設置しているのは、どうも危険でリスクが高いので、

メーターすぐ横に、主幹75Aを設置させてもらうようにしました(; ・`д・´)

まずモジャモジャ達を取っ払ってしまいます(; ・`д・´)

新しくウオルBOXを取付し

主幹ELB75Aをつけます(‘◇’)ゞ

※コロナの影響でブレーカーの納品が遅く、しばらく倉庫に転がっていた

仮のELB100Aをつけますが、後日交換します(; ・`д・´)

1次側の配線や、分岐回路なども配線していきます(; ・`д・´)

またモジャモジャなってきましたね(; ・`д・´)

計器BOXは耐候性の新しいものに交換させていただきました(; ・`д・´)

接続完了で、やや、すっきりできたかなと(; ・`д・´)

昔はグレーの計器BOXしかなかったのですが、

外壁に合わせて、ベージュや黒など今は色を選べるので

できるだけ景観に溶け込むようにします(‘ω’)

さて、奥のパワコン手前のウオルBOXですが、

左から太陽光ブレーカー、エコキュート、IHとブレーカーが並んでいるのですが、

太陽光ブレーカーの端子を、端子台として電源送りしていた為に

太陽光ブレーカーを外さないで、置いているようですね(; ・`д・´)

少々曇りの日ではありましたが、もし発電して逆潮流が返ってきてたら

電圧が出るのですが、無電圧でした(‘Д’)

念のため、パワコンへの電源送り線は外してテーピングしておきます(‘ω’)

これで、太陽光からの漏電などは関係なくなりました、、。

やっと復電!

ということでIHのブレーカーをオンにし、

エコキュートの主幹40Aをオンにしたら、

【パチっ】と 新たに設置した主幹75Aがトリップし

遮断されました(; ・`д・´)

エコキュートへいっている、外配管、電線などしらべます(; ・`д・´)

電線は絶縁がよくて、問題がない(; ・`д・´)

エコキュート本体も問題はない(; ・`д・´)

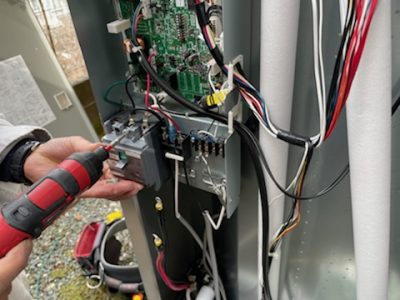

エコキュート本体にELB30Aがついているのですが、

とりはずして、絶縁をみてみると、

悪いですね(; ・`д・´)

どうやら、このブレーカーの内部で絶縁破壊を起こして、

赤線と黒線がショート状態になっており、

その漏れた電流が、エコキュートの銅管を伝って、風呂場の蛇口に

流れているので、

蛇口を触ったらビリっとしたというのでも合点がいきます(; ・`д・´)

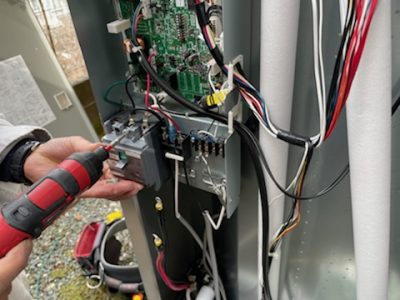

とりあえず、コロナの影響ですぐにブレーカーははいってこないので、

かりに3P30Aをつけておいてしのぎます(; ・`д・´)

後日、ブレーカーがきたら交換します(; ・`д・´)

パワコン横のP,BOXのエコキュート用のブレーカーは漏電ではなく

サーキットの2P40Aだったために、

この漏電でも作動せずに、電流が漏れ続けていてもわからなかった

と考えられますΣ(; ・`д・´)

しかし今回の改修では、1次側分岐した回路の機器や幹線含め全域で

もし、また何か漏電がおきても、今度は主幹の75Aが作動してくれます!

ビリっと怖い思いをされたお家の方は、怖くて、ずっとお風呂を使わずに

銭湯に行っていたようで、

漏電遮断器の適正設置と、もし感電したときのアーシング(接地)

もいかに大事であるかを改めて考えさせられました(; ・`д・´)

家庭用のコンセント100Vでも、関電すると、

条件が悪いと、、○にます(; ・`д・´)

濡れた手で触る、それが左手で、心臓に近いほうで電流が心臓を通っった

場合、42Vで人を○んでしまいます(; ・`д・´)

42(死ニ)ボルトといって、100V以内でも電気ってのは怖いことを

忘れてはいけません(; ・`д・´)