はい、みなさまこんにちは( ゚Д゚)!

今年の車検で、ハイエースの荷物を全て下したあとに

勢いで、棚など全て取り外してしまいました(‘ω’)ノ

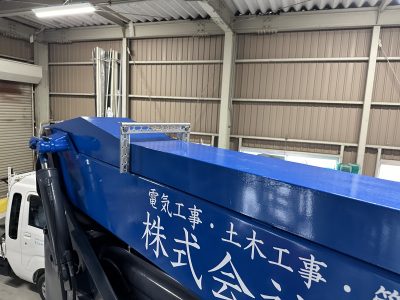

ハイエース荷台スペース解体!

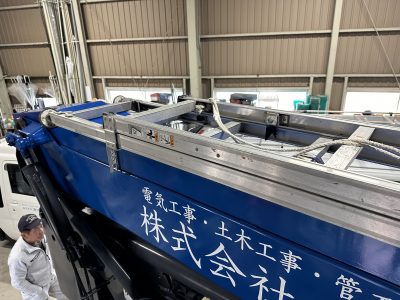

全てを網羅した、『移動倉庫』仕様の以前のハイエース、、

私が一人の時や、何が要るか不安な時などは、

ハイエースに乗っていけば、どんな工事にも対応できる仕様でした、、

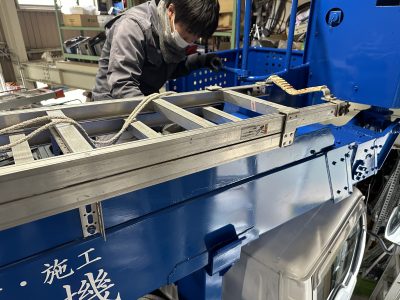

ハイエース電気工事仕様!職人棚①(後方スペース)

↑ただ、こういった仕様でのメリットは沢山ありますが、

デメリットもあります(‘ω’)ノ

軽トラなど別車両で、現場に行く時は、

このハイエースから随時、ひつような道具を持ち出す形に

なります(; ・`д・´)

そして、帰社後、また持ち出した道具を返すわけで、、

倉庫の中のハイエースの倉庫から道具や材料を準備する

形になっていることが多く、、

ハイエースに誰かが載って現場にいくと、、

軽トラでほかの現場に行く時、、

あの道具がハイエースに積んであって、それが必要なのに、、

ていうパターンもあるわけです(; ・`д・´)

やはりそういうデメリットも解消したいので

リニューアルを決意(; ・`д・´)!!

色々構想を練り、、

一番何がいいのか、、

行きついた結論は、、

『ほとんど何も積まないようにする』

そう、、倉庫にある 道具や材料を

その都度、軽トラやハイエースに積んでいく

バイキング形式といいますか、、

ハイエースにもほぼ何も積まないようにして、

その都度必要な材料と一緒に道具も積んでいく(‘ω’)ノ

そうすることで、普段はユーティリティスペースを

充分広くとれるわけです(; ・`д・´)!

前までは、運転席と助手席で2人しか乗れない仕様でしたが、

従業員さんが一人増えるので、

3人で遠方の仕事に行く時があった場合に、ハイエース

一台で行きたいというシチュエーションに対応できるように

します(‘ω’)!

よくフロア貼りとかきれいな仕様を見ますが、、

めんどくさがりな私は、、

桐のスノコを買ってきて、、

とりあえずスノコを床面に敷き詰めることにします(; ・`д・´)

地と床板、、それがセットになっているスノコ、、

スノコを並べるだけで床面完成です(; ・`д・´)w

とりあえず後部座席は使えるように、

後部座席より後ろ側に納まるだけのスノコを設置(‘ω’)ノ

並べたスノコ同士も桟木を下に忍ばせてそれぞれが

動かないように固定していく(‘ω’)ノ

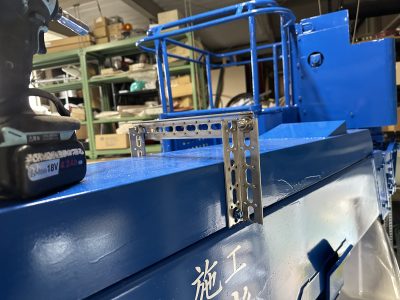

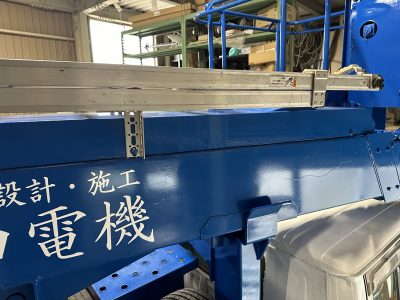

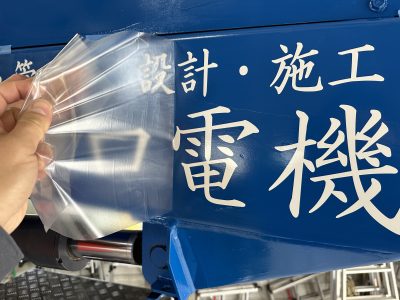

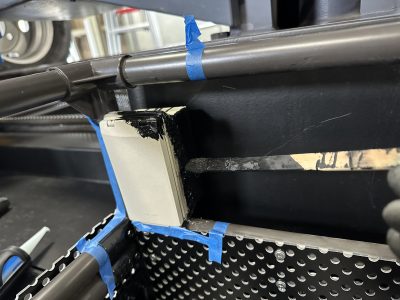

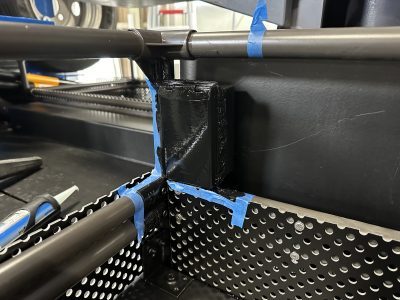

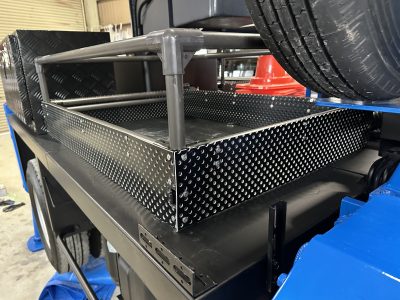

そして、フレームパイプで、左後方だけ、

タイヤハウスの廻りを隠すように、出来るだけ省スペース

で棚を組もうと思います(‘ω’)

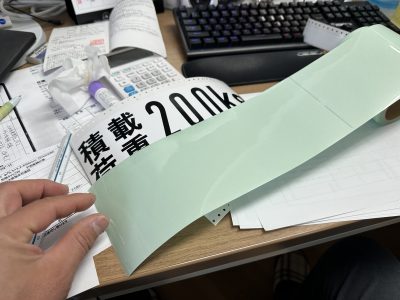

この棚には、各車両に常備しておく、

例えばテスターやメガ、パテやビニールテープなどの

消耗品などを載せておくためのエリアにします(‘ω’)

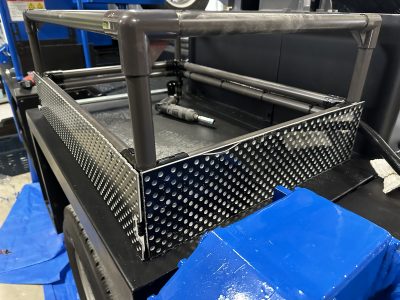

出来るだけ出っ張らず、出来るだけ荷台はガラガラにして

置けるようにします(‘ω’)

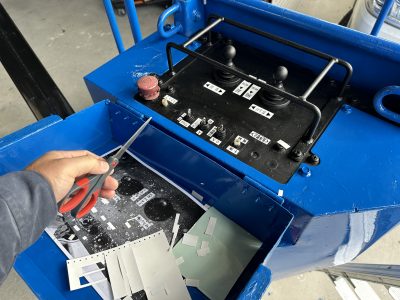

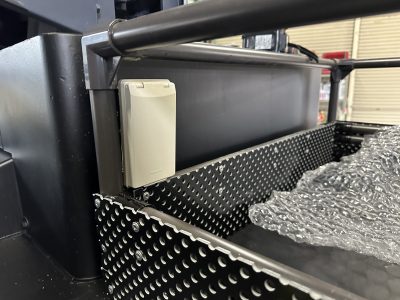

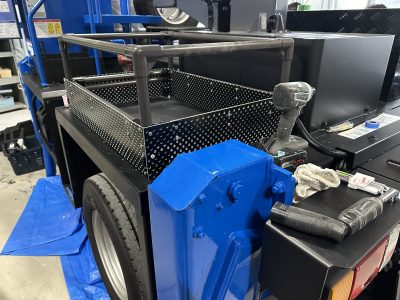

以前はこんなにアングルで組んだシステムだったのに、、

そして、こんなにも中に収納されてたのに、、

それが、こんなにもスッキリ仕様になっていきます!

、、次回へ続く(; ・`д・´)!