はい、みなさまこんにちは( ゚Д゚)!

以前、弊社ハイエースの後方部の収納術を紹介させていただき

ましたが、

今回は、後部座席を座席を使わず、収納スペースとして利用している

驚くべき収納力をご覧いただきたく思ってまとめました(; ・`д・´)

↓↓ 後方部の収納を確認したい方はこちら ↓↓

ハイエース電気工事仕様!職人棚①(後方スペース)

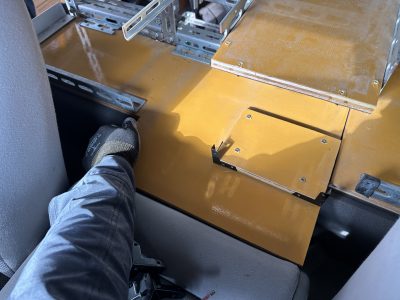

さて後部座席を前にパタンと倒した状態で、ご覧のように

アングルで棚というかフレームを組んでいます(; ・`д・´)

ここに、道具箱や工具などがきっちり無駄な空間なく

びっちり納まるようになっています((+_+))

よく使うものは、取り出しやすく、

あまり使わないものは奥ではあるが、何かあったときには

使えるように積んでおく(*’ω’*)

、、ただ弊社は、電気、土木、管工事と、必要最小限の小道具

といってもある程度、いろんな道具が必要なので、

できるだけコンパクトに、

出来るだけ必要最小限に整理してまとめるのに

長年の試行錯誤によって研ぎ澄まされたのが

ご紹介する完成形なのです(*’ω’*)

さて、まず、前回後方の紹介をした部分で、後ろの部分は

スライドレールなどがあって、30㎝ほど床をあげています(‘ω’)

その段差が丁度 面(ツラ)に収まるBOXを埋めていきます(‘ω’)

助手席側のスライドドアを開けた状態です(‘ω’)

あけたら右のほうに、後方の床がみえます(‘ω’)

助手席側のエリアには、電動のグラインダーや

充電のマルノコ(パワーカッター)など少し深さのいる収納

箱を設置しておきます(‘ω’)

頻度としては少ないのですが、なにか加工で必要になった場合、

助手席側のドアを開けて取り出せるように位置(‘ω’)

その横には、ウエスや土嚢袋などのストックを入れた箱を(‘ω’)

何かあった場合の備えなので普段は蓋を締めている状態で

後ろの床とはフラットになっています(‘ω’)

そして、その横には、メガネレンチやシノなどの

柄の長いレンチ類をまとめています(*’ω’*)

圧着工具やドライバーなどと比べると、使用頻度は劣るため

ここにまとめられてます(‘ω’)

力が必要な時しか使わず、たいていは、

充電のインパクトドリルに、ソケットタイプのものをつけて

コト足りてしますのです(*’ω’*)

シノやレンチの赤い箱の横には、充電のLEDライトをいれた

収納箱を置いてます(‘ω’)

こんな風に本体だけを3つ程いれておき、充電電池を取り付けて

現場にもっていったり、

夜間作業ですと、

このように、ハイエースにぶら下げることで、

道具の出し入れの灯りとして重宝します(‘ω’)

天井裏や地下に行く時でも、お手軽に明るさを確保できるため、

取り出しやすい位置になおしています(*’ω’*)

停電して工事するさいの仮設照明など、

電気屋さんは暗いところで作業することも結構あるので、

マキタやパナソニックなど充電電池をドリルやライトと

共用で使うようにすると効率がいいですね(*’ω’*)

次にいきます(‘ω’)

さらに中央部の奥には、充電のジグソーや寸切りカッターを

入れておきます(‘ω’)

あまりないですが、加工しないといけない場合でも積んでおけば

安心です(*’ω’*)

ですが、いちいち積んだりおろしたりがめんどくさいので、

ハイエースに搭載しておくという形(; ・`д・´)

その横に小さなスペースが余るので、

こちらにはアーステスターを(‘ω’)

HIOKI FT6031という 3電極法の接地抵抗計です(‘ω’)

A種接地工事など精密な測定が必要な時はこちらを使うのですが、

ちょっと箱が大きい為、

普段 D種接地など簡易な測定でいいときは

後方の右側に HIOKI 3143 というアーステスターを積んでいて、

接地棒を打たなくても測定できるこのモデルは、

たとえば、アスファルトの上にリード線を伸ばすだけで

接地抵抗地が測定できます(*’ω’*)

ただしあくまでも簡易でおおまかに知りたい時用です(‘ω’)

HIOKI FT6031 でかいアーステスターの横には、

水色のIZUMI 充電圧着機の箱、

紺色のBOSCH 36Vハンマードリル、

赤色の36V ヒルティ36V集塵機付ハンマードリルが

それぞれならべています(*’ω’*)

手前の銀色のアルミケースには、圧着機のアタッチメントで

ケーブルカっターであったり、圧縮用のコマなどを入れてます☆

ハンマードリルなど使うときは、写真のように、手前の箱を

一旦、のけないと取り出せないのですが、頻度としては

少ないので重たい工具が車体の中心にあるほうがいいのです(‘ω’)

その昔、後部座席も座れるようにしていた時期があって、

ということは、必然的に工具や道具は真ん中から後ろに集中して

載せるしかなく、

結果、後ろが重みで下がって、前あがりのフォルムでした((+_+))

夜間、車のヘッドライトをつけたら、ハイビームにしていないのに

対向車から、まぶしいまぶしいってパッシングされることが

よくありました(; ・`д・´)

後ろのタイヤなどにも常に負担がかかるため、

できるだけ、重いものは前に前に、そして真ん中に、、

重量バランスも考慮にいれた配置なのです(‘ω’)ノ

ジグソー、寸切りカッターなどの箱の手前には、

ホルソー関係を入れた箱を置きます(‘ω’)

箱ごと持ち出すこともできますが、

その場で蓋を開けて、必要なサイズのホルソーを

取り出すほうが効率がいいです(*’ω’*)

ホルソーの箱の上には、、鉄錐(てつぎり)だけの

箱を区別して置いています(*’ω’*)

ホルソーの箱の下の段の省スペースに

鉄錐のセットをいくつか置いていて、

たいていこれごと持ち出す形が便利で多用します(*’ω’*)

タイル用のキリや特殊なキリをこちらの箱にいれています(*’ω’*)

その一段上にいくと、ビス箱や圧着端子など、

大きさや長さをそれぞれ分けて、箱にいれて収納してます(*’ω’*)

ホルソーの箱の右横、ハンマードリルなどの手前には、

下の段に、モールボックスやプラスチックのモールの

ジョイントや曲がりといった部材関係を入れた箱を設置。

その上に、充電ドリル関係の箱を設置(*’ω’*)

箱を全部収納するとかさ張る為、インパクトや充電マルチなど

本体だけを入れて、充電電池と一緒に持ち出すスタイル(*’ω’*)

運転席すぐ後ろに充電済の電池を数個おいておいて、

充電工具本体と、必要な数の電池を持ち出します(*’ω’*)

この袋にはいっている電池は

フル充電したものしか入れてないので、

さいきんの電池は容量も多く、

フル充電されたものでしたら、

工具を連続でつかっていても

途中で電池切れ、、ていうのは滅多にないです(; ・`д・´)

帰社した時に少しでも使用した電池は

片付けている間に充電して置いて、

充電したらその袋にまとめることで、

つねに満充電のものしか積んでないようにします(*’ω’*)

現場でコンセントをかりて充電しながら、、というのは

ほぼしなくてよくなります(*’ω’*)

ハンマードリルなどの中央の工具の上、

一番真ん中になるので、普段は取りにくい場所にはなりますが、

替刃や、水糸、チョークラインなど、

測量時につかう小物やストックを置いて置きます(*’ω’*)

充電の掃除機も、石こうボードの粉が落ちたときは必要なので、

アタッチメントなどを隙間に突っ込んでおいて、

運転席すぐ後ろに設置(*’ω’*)

養生や掃除関係は、すぐ取り出せるようにしてます(‘ω’)

このステップの空間ももったいないので、

長いコンクリートのキリや、パイプレンチの大きいもの

クリッパーなど、少し大掛かりな作業が必要な時のものを

入れておきます(‘ω’)

走行時かちゃかちゃ言わないように、ゴムマットを一緒に

いれておき、

機械を設置した時のレベル出しに敷くときに使ったりします(‘ω’)

土木工事では、マーキングスプレーを使ったり、

電気工事の入線時に、入線液をつかったりと、

缶タイプの道具もあって、あったらいいなってのが

結構あるので、一応積んでおきたいシリーズ、、

これまた中央部分なので手は届きにくいですが、

中央のビス箱類の後ろに缶スプレーエリアを設置(‘ω’)

ちょっと取りにくいが、

運転席側、助手席側どちら側かも手が届く(*’ω’*)

普段は、脚立やハシゴを積んでも当たらない高さに

抑えてある(; ・`д・´)

このように、古い建物や茂みの近くの現場で、

蜂がいたり、巣をしていても撃退できるように、

ハチスプレーや蚊取り線香の備えは必須である(; ・`д・´)

あと、このビス箱であるが、

私はいちいち箱ごともっていくのが嫌いなので、

頻度が極めて高い ビスやアンカーは個別に

こうしたフォルダーに入れて持ち運べるように引掛けている(; ・`д・´)

たいていよく使う長さや種類のビスなどは、仕事内容によって

絞られてくる(*’ω’*)

これをフォルダーごと持っていくも良し、

例えば、照明器具1台しか取付しないならば、

2種類のビスを2本ずつ、ボードアンカーも3,4個だけ

作業服のポケットに入れるなどすると、

現場までの手荷物がぐっとすくなくなりますよね(; ・`д・´)

大小、いろんな蓋つきの空箱を積んでおいて、

ビス箱やアンカーが入った箱から、数種類、数個だけ

箱に入れて、持ち出したりするようにしてます(*’ω’*)

工具や、ビス箱、そして、脚立など、

道具を現場に搬出入するのに、2かいも3かいも往復してたら

時間の無駄である(; ・`д・´)

しかもそれがすぐ終わる簡単な作業なのに、

道具を持ち込む時間のほうが長くかかってたら、かっこ悪い(; ・`д・´)

必要最小限の道具や材料だけ想定して持っていき、

もし足りなければ、2回目とりにこればいい(; ・`д・´)

想定した道具や材料を1回の往復で作業が完了すれば、

同じ作業を

重たいビス箱やドリルを箱で両手いっぱいに持っていって

2往復、3往復したことを想像してください(; ・`д・´)

無駄な労力と時間を使ってることに気づく(; ・`д・´)

折り畳みのコンパクトな道具入れを積んでおき、

充電電池数個を手に取り、

充電ドリル本体を取り出して、

よく使う六角ビットのソケットをぶらさげているので、

丸ごと、もしくは必要なサイズのソケットやビットを取り、

必要なツールだけを入れて、持ち運ぶ(; ・`д・´)

わたしの場合、これに、ナイフやニッパーなども加えて、

腰道具すらしないほうが多い(; ・`д・´)w

おそらく使わない道具やビスなど大量に運ぶのが

バカバカしいからである(; ・`д・´)

後部座席の運転席側の収納はこんな感じですが、

長くなるので、

残り助手席側は次回のブログでお会いしましょう(‘ω’)ノ!

↓

ハイエース電気工事仕様!職人棚③(後部座席スペース:助手席側)