はい、みなさまこんにちは( ゚Д゚)!

今回は天井に上の階からの水漏れが起きたので

漏水箇所の確認をし、そのあと天井材を張り替えることになった

お宅の紹介です(‘ω’)

こちらのお宅は、以前にも紹介しましたが、2階に水回りがある為、その

下の階に漏水があった場合影響がでてしまうというのを

数年おきに繰り返しております(; ・`д・´)

漏水修繕!

給水装置(蛇口など)自体の古くなると、悪くなりますし、

それをつないでいる『管』もまた老朽化してきます(; ・`д・´)

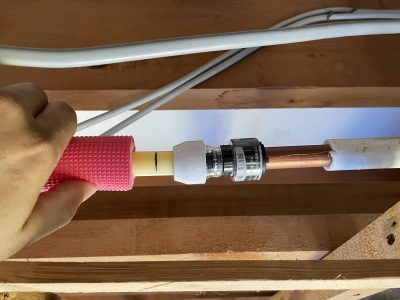

昔のお湯配管は、銅管でして、

しかもその銅管の品質も今ほどよくありませんでした(; ・`д・´)

厚みが薄いし、すぐへシャがるわけです(; ・`д・´)

なので、ろう付けしたところも、よく溶けて穴がありたりしますし、

エルボやチーズなど継手の接続部も経年劣化で隙間ができて、

そこからちょろちょろ漏れるし、、良いことなしです(; ・`д・´)

今回の水漏れはこの照明器具の横なのですが、

すでに天井材(トラバーチン)は水を吸いすぎてブヨブヨに

なってはがれおちていました(; ・`д・´)

このすぐ横が、以前も紹介したように最初水漏れが確認

できた箇所です(; ・`д・´)

まず、天井材を撤去してしまいたいので、

埋込照明器具などを外します(; ・`д・´)

端子台もビス留めな古いタイプですが、今回この埋込器具は

やめて、新しい露出の器具に更新することになりました(‘ω’)

、、もうネジもぼけていたので、よかった(; ・`д・´)

LED照明も、こういったスクエアの埋込器具は露出器具より

お値段は高いわりに、露出器具よりは照度は落ちます(‘ω’)

手前の天井も、以前に水漏れがあり、天井材はブヨブヨで

水垢で汚かったのですが、

弊社が白いペンキを塗ってしのいでいたものの、

今回一緒に天井をきれいにやり替えていただくことになりました(; ・`д・´)

トラバーチンという天井材なので、石こうボードのジプトンとは

違って、軽いのですが、紙でできているので、

こういった漏水や湿気を吸うと、曲がって変形してしまうのです(; ・`д・´)

ただ、学校やオフィスなどの天井材であるジプトンは、

ビスで留めるため、ビスの穴は見えるわけです(; ・`д・´)

↑これは吸音ボードなので、ジプトンではないですが、

白い軽天ビスが見えているのがわかりますよね(*’ω’*)

こういった感じで、ジプトンはビス跡がみえるので、

虫食いのような柄がついていて、ビスの跡がわかりにくいように

なってます(*’ω’*)

ジプトンのことを『虫食い』という大工さんもいます(*’ω’*)

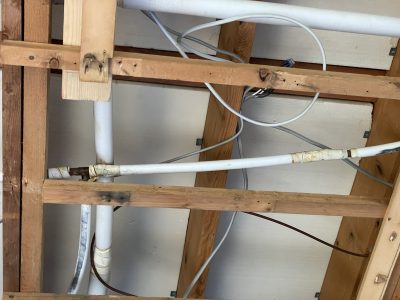

さて、トラバーチンを外すとこんなかんじです(; ・`д・´)

木地の上に白いパイプが二つ横切っていますが、

これが水道の、水とお湯の配管です(; ・`д・´)

この白いテープで巻いているのが、お湯の銅管の接続箇所(; ・`д・´)

ろう付けだけでは心配だったのかテープ巻いてますが、

水の圧力なんて、テープでは防げませんので

意味は無いです(; ・`д・´)

おそらく、こういった接続箇所が何個もあるので

それらのどこかが漏れていて、てくてくと伝って滴のように

落ちている感じです(; ・`д・´)

ちょうどこのチーズからしずくがぽたぽた落ちてきてます(; ・`д・´)

こういった天井内のコロガシ配管でも、接続部あたりは

配管を吊ったり、どこかに固定しておかないと

つねに配管に重力と水が流れたときに重みで下方向に負荷が

かかるので、接続部に負担がかかるわけですね(; ・`д・´)

外壁面で配管は2階に上がっているのですが、

このあたりでも、3か所くらい接続されていて、

この接続部もあやしいもんです、、(; ・`д・´)

まずこのお湯配管を取替してから、天井材をやり直す方向で

進めていきたいと思います(; ・`д・´)