はい、みなさまこんにちは( ゚Д゚)!

間知ブロックのほうは3段目に差し掛かっております(; ・`д・´)

排水のほうは、集水枡を設置して固めておきたいところ、、(; ・`д・´)

要領を得てるので、もうこれは早いのなんの、、(; ・`д・´)

仮に集水枡を置いてみて、高さがだいたい決まったので、

設置するまでに開口をあけておきます(*’ω’*)

500の会所枡なので、160㎏ほどあり、、

手ではもちあがりません(; ・`д・´)

ユンボがいるので、らくらく設置(; ・`д・´)

仕上がりをイメーして、枡の方向を決めてしまいます(‘ω’)

これさえ設置してもらえたら、

後は手作業で進めれます(‘ω’)

間知ブロックのほうはどんどん進みます(‘ω’)

みた感じだいぶ進んできましたね(‘ω’)

ブロックの裏のコンクリート用に0.5砕石とセメントを追加(‘ω’)

ミキサー車は今年もまた値段が秋に上がるそうで、

なかなか予算の都合上使用させてもらえません(; ・`д・´)

一方、500の会所枡からはU字溝を4本程つないで、

既設のU字溝へ接続する段取りをします(‘ω’)ノ

ご覧のように、現場の奥へもまだまだ間知ブロックが100個ほど

置いていて、

ユンボが行き来できるように通行スペースは残しておかないと

いけないので、枡から一個だけU字溝を設置して、

残りはもっと後のほうで施工することにします(^^)/

先にここを仕上げても、

たぶんユンボの往来でキャタピラによってグチャグチャに

破壊されそうです(; ・`д・´)

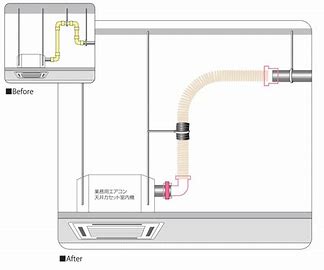

こんなイメージです(; ・`д・´)

大切なのはイメージです( ゚Д゚)

施工図面なんてない民間の工事は、施主様とのイメージの

出し合いでその都度変更変更なので、

お互いの納得のいくイメージが固まったら、即行動です(; ・`д・´)

後で、そんなこと言ったっけ?てなって揉めるのは嫌なので、

口頭で決まったことはできるだけ早く進めて確認をとりながら

施工すれば、間違いが無くてすみます(; ・`д・´)

といった観点から、枡から一個だけU字溝を据えてしまって、

この高さでこの辺りを仕上げますよという確認です(; ・`д・´)

排水がついてくるため、どうしても

水の流れも考慮しながら仕上げるとなると、全部水平垂直に

きれいに造作はできません(; ・`д・´)

どこかが高く、どこかを低くして、水を流さないと、

水溜まりが変なところでできると困ります(; ・`д・´)

既設の溝との接続部の U字溝も作り物だけしておきます(*’ω’*)

今日は枡の開口で、コンクリートカッターを多用しているので

全身埃で真っ白なので、ついでに汚れる仕事は終わらせておきます(; ・`д・´)

そうこうしているうちに、

間知ブロックは3段目の裏側のコンクリートも打設し終わり、

そのうえに砕石を敷設し、4段目の準備もおわります(; ・`д・´)

土間の不陸整正を奥のほうからしていたら、

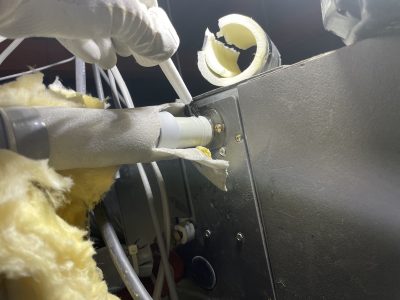

昔、接地工事で、A種アース棒を数本打ったものが、出てきました!

このあたりの地盤は700㎜ほど掘り下げているので、

引掛けてもしかたないですね(; ・`д・´)

埋設配管は基本、車が通らない構内では300㎜埋めて

おけばいいのですが、

弊社はだいたい600㎜は埋めるようにしています(; ・`д・´)

こうして、何かの後工事でユンボで掘削してたら、ひとすくい

で300㎜なんてすぐ掘れてしまうため、

すぐに埋設物を引掛けられて壊されてしまいます(; ・`д・´)

とりあえず、わかっていながらも電線を引掛けて断線して

しまったので、アース棒を数本打ち直します(; ・`д・´)

当時は10Ω以下だったのですが、

断線したものだけつなぎなおして、測定したところ

11Ωとでました(; ・`д・´)

土が乾いたり、経年変化により、土質も変わるため、

接地工事で、保安協会からよくいわれるのは、

9Ωとかギリギリにせずに、できれば5Ωとか6Ωくらいまで

落とせるなら落としておいてくださいと注意されます(; ・`д・´)

、、今回のような経験をすると、身に染みてわかります( ;∀;)

3点接地式の、アーステスターで測定し、8.6Ωまで

落とします(‘ω’)ノ

土を埋めもどせば7Ωくらいまでさがるので

良しとしましょう(; ・`д・´)

こちらの施主様は、少し前に避雷針を設置させていただきました(‘ω’)ノ

避雷針というと屋根に建てるイメージなのですが、

母家と納屋と隣接しており、蔵など含めて、敷地内には大きな建物が

ならんでおり、

避雷針を一本たてたところで、横の納屋など全部カバーできない

のです(; ・`д・´)

避雷針の先端からの角度によって、落雷時に保護できる領域は

ある程度きまっています(; ・`д・´)

そこで全部カバーできないため、

敷地内にコンクリート柱を建てて、そこに避雷針を建てるという

大掛かりな工事をしました(‘ω’)

そこでA種接地を落とすために、今施工している、駐車場スペース

を掘削して、銅板やアース棒を数本埋め込んでいるわけです(*’ω’*)

今回の工事で、アースが掘削してでてくるのはわかっていました(; ・`д・´)

その当時の様子は下記リンクへ(*’ω’*)↓

避雷針設置、接地工事!