はい、みなさまこんにちは( ゚Д゚)!

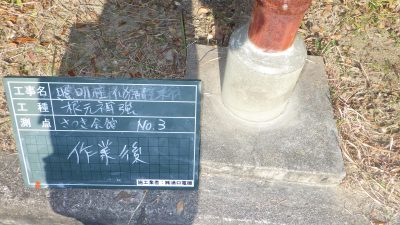

三田市内の公園のソーラー時計の修繕依頼がまたきたのですが、

今回は、制御部という部品の交換の様子をご紹介(*’ω’*)

前回、蓄電池交換の様子は下記リンク参照(*’ω’*)

ソーラー時計修繕! | 株式会社浦口電機 (uraden.net)

ソーラー時計の下点検口の中には、時刻を調整したりする

駆動体が入っています(*’ω’*)

こんなのです(‘ω’)

数十年、この制御部という装置を交換してきましたが、

なぜ、この本体が悪くなるのかはなんとなくわかります(‘ω’)

時計の本体上にソーラーパネルがあり、

そこから時計本体と渡って、照明柱から降りてきた制御線と

この制御部はコネクターで接続されています(‘ω’)

そして、ソーラー発電した直流電流を制御部のなかにある、

蓄電池に溜めて、昼夜駆動します(‘ω’)

公園の真ん中とか、AC電源が埋設してもっていきにくい箇所など

このソーラー電源だととても便利で、丘の上など

どこでも時計柱を建てることができます(‘ω’)ノ

蓄電池は劣化するので、約3年ごとに交換するのですが、

それさえ交換していれば、そんなにほかの部品は傷むわけではないです(‘ω’)

しかし蓄電池を交換しても、すぐ時計が狂ったりするときは、

ソーラーパネルや、針を動かしているステップモーターの故障を

疑いますが、

それらを交換してもダメな場合は、

制御部を交換するしかないのですが、

その制御部を交換しても直らない事例が過去ありましたΣ( ゚Д゚)ガビーン

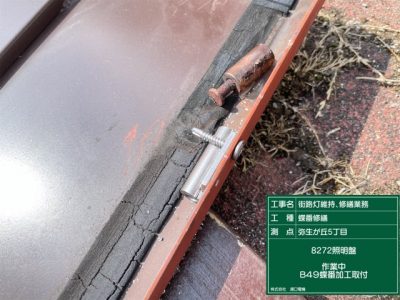

それが、このコネクタ部分が原因なのです(; ・`д・´)ズーン

植栽の中に建っていて、照明柱の中が湿気ているパターンで多い

のですが、

このコネクタは防水キャップに見えて、

そんなに防水性がないのではないかと思います(; ・`д・´)

結露したりして、水分がコネクタの内部のピンに浸透したりして

制御部本体の劣化を早めると思います(; ・`д・´)

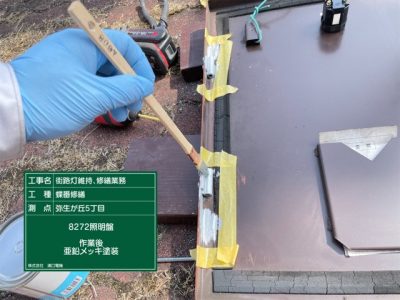

なので、蓄電池を交換する際、

弊社では、数年前より、このコネクタをちょん切って、

圧着接続をし直して、融着テープをしっかり巻いて処理するように

しています(‘ω’)ノ

ちょっとみにくいですが、コネクタ部にビニルテープや防水テープが

巻かれている箇所は、結露しやすくて、前回に修繕にこられた方が

気持ち水が入らないように気遣ってくれた証なので

そういう場所は結果的に蓄電池交換だけで直らなくなっています(; ・`д・´)

昔は制御部、本体を注文すると、コネクタでつなぐようになっていましたが、

近年、リード線だけでコネクタはもともとついていないようになりました、、。

多分コネクタが原因で故障が多いのがメーカーにも伝わっているので

しょう(; ・`д・´)

リングスリーブでしっかり圧着接続、融着テープ、ビニルテープで

処理します(‘ω’)

付属でCE形絶縁被覆付閉端接続子(俗にCEといいます)がついていて、

それで接続してくださいよということなのですが、

私はCE反対派であり、結露する場所や屋外で使用するのは電気工事士

としてどうなんだろうって感じます(; ・`д・´)

CEを圧着するとこんな感じで、絶縁被覆がついているので

テープ巻をしなくて楽なので、

屋内の照明器具内のジョイントとかなら、いいとは思いますが、

屋内でも、浴室や、天井裏のジョイントといった

結露したり埃が溜まったりする恐れのある場所では使用すべきでは

ありません(; ・`д・´)

浴室暖房乾燥機などのジョイントが浴室の点検口の上で結線されていて

接続不良による漏電火災の事故事例が結構あって、注意喚起していますが

設備屋さんなど、電気工事士の免許を持っていない方が、ユニットバスを

組立てついでに、CEで圧着するだけなので簡単に済ませたりして

事故をおこすという流れです(; ・`д・´)

なぜ、CE接続で、水や埃が接続部に溜まるかというと、

こうなってたら、溜まり放題ですよね、、(; ・`д・´)

テープを巻いていないので、

いわば充電部が露出しているわけです(; ・`д・´)

とても危険きわまりないです(; ・`д・´)

そこに埃でもはいれば、

トラッキング現象のようにバチバチ接触不良などを起こして

火がでます(; ・`д・´)

結露した水分や、ネズミのオシッコでもここにはいれば、

漏電ブレーカーが感知して、停電です(‘ω’)

そんなことをかんがえれば、融着、ビニルテープを巻くべきです(; ・`д・´)

数秒、数分の手間だけです(; ・`д・´)

さて、圧着接続をしても、水が流れてきたことを考えて、

外装の端末部は下を向け、接続部は上をむけます(‘ω’)

融着テープをまいているので基本水は入りませんが、

虫が点検口に入ってテープをかじるかもしれませんし、

何がおこるかはわかりません(; ・`д・´)

けっこう点検口の中にシロアリが巣をして、カットアウトスイッチ

が腐食して漏電したり、

点検口のなかに笹や植物が生えてきて、

電線の被覆をやぶったりする事例もあります(; ・`д・´)

こんな具合で、無人で屋外で設置されているものなので

いろんなことを想定しないといけません(; ・`д・´)

最後は時刻をちゃんと両面合わせて、作業完了です(*’ω’*)

時計の修理といっても、一筋縄でいかないときもあり

日々勉強ですが、

失敗や苦労をいろいろ経験すると引き出しも増えていきます(‘ω’)!