はい、みなさまこんにちは( ゚Д゚)!

電気工事に限らずですが、建設業の職人さんの工事車両の中で

ハイエースやキャラバンが人気です(*’ω’*)

今回は驚くべき収容力と、弊社のハイエースの整理整頓術を

ご紹介したいと思います(*’ω’*)

電気工事といっても、作業内容によって、

いろんなタイプの電気屋さんがいる為、

その仕事内容に応じて工事車両の中身も変わってきます(*’ω’*)

道具や工具が沢山必要なタイプや、道具はそこそこでいいが、

材料を沢山積めるスペースが必要なタイプであったり様々です(*’ω’*)

建築現場の応援が主で、作業員4,5人で相乗りで行く場合も

ハイエースだと、トランクに腰道具など必要最小限の小道具が乗るので

そういう使い方もできます(*’ω’*)

弊社の仕事内容は、オールラウンドと言いますが、

漏電や緊急時に駆け付ける割合が多いため、

あらゆる工事に対応できるように必要最小限の道具は積載しておく

タイプになります(‘ω’)

柱上作業、高所作業、屋根の上、地上、水中、地下、あらゆる

場所へアクセスできるように、

2段梯子や長尺の脚立(H2100、H1800)はルーフキャリーに

常時積んでいます(‘ω’)

使う頻度としては低いので、何かあった場合に積んでて良かったと

いう感じで載せてます(‘ω’)

車検時に丁度全部道具をおろした時の写真です(*’ω’*)

バックドアを開けると、こういう形になってます(‘ω’)

仕様としては、

運転席、助手席と最大2人乗って、その後ろは全部道具が載せれる

ようにしています(‘ω’)

【走る倉庫】といった感じでしょうか(; ・`д・´)

必要最小限はどんな工事でも対応できて、

その都度工事に必要な材料とプラスアルファの道具や

脚立などを少し積んでいくだけで済むようにしています(*’ω’*)

道具を全部搭載するとこんな感じになります(‘ω’)

コンパネの上に材料や取り替える機会などを積んでいきます(‘ω’)

あまり遠方の仕事が無いため、

ここで載せきれない道具や材料を積んでいく場合は

軽トラなど、もう一台併用して現場へいくことが多いです(‘ω’)

ある程度の量の材料や、長尺ものもこのハイエースなら

ほとんど積めてしまうので、一台しか現場にいけない時や

遠方で駐車場が限られているときでも安心です(*’ω’*)

先ずバックドアを開けて、左後方エリア(*’ω’*)

左上にはコーキングのストックを各種、各色ある程度

並べておきます(‘ω’)

屋外作業が多いので、コーキングはよく使います(‘ω’)

手がベタベタにならないように、ティッシュも近くに積んで

置いて、一緒にもっていけるようにしてます(‘ω’)

その下には、養生材、ほうき塵取りなど清掃関係を積んでおきます☆

真後ろからみると、こんな感じですが、できるだけ幅をとらずして、

他の材料を降ろさずに取り出せる位置にあります(*’ω’*)

養生は作業の一番最初にすることが多いので、

現場ついてまず、脚立や養生材をおろしやすいように、後ろから

取り出しやすいようにしてます(‘ω’)

養生材のすぐ横には、脚立が縦にして入るように仕手います(‘ω’)

このエリアには、伸縮タイプのH1800脚立まで入ります(‘ω’)

外作業が多く、不整地に対応できるべく、弊社では

脚が伸縮して水平を出しやすい、それでいて軽い、【足軽】を

愛用しています(*’ω’*)

こう積むと、H2100の脚立も中に積んでいけますが、

ここは、腰道具や材料を積むほうが取り出しやすい為、

左上のスペースに脚立は積むようにしてます(‘ω’)

ここに大小、脚立を4、5個搭載できる為に、ルーフキャリーに

のっている脚立はほとんど使わずに、雨風の影響をうけず

屋内作業ではきれいな脚立を使うことができます(‘ω’)ノ

脚立を4つ積んでも、この真ん中にはある程度のスペースが残り

ますので、腰道具や材料はまだ詰めます(*’ω’*)

さらに、外壁沿いの高い位置での作業など、4m程の2段梯子を

積んでいく場合、

真ん中上部に入ってしまうので、

運転席、助手席の邪魔にもなりません(*’ω’*)

2段梯子を積んでも、真ん中のスペースはまだ材料を積む

スペースを確保できています(*’ω’*)

後部座席を横から見た感じですが、

ハシゴを積んでも、左右のドアから道具が取り出せる構造でして

いる為、ハシゴを積んでいくことに抵抗が無く、

出来るだけ軽くて丈夫な脚立やハシゴで揃えてるのもあって、

少しサイズおおきめの脚立などでも積んでいきやすいです(*’ω’*)

このように、電線管3.66m、 水道管のVPなど4mの

パイプも、まっすぐ積めるように計算して棚を組んでますので

後部座席の棚は、上部はフラットにして、パイプや長尺ものが

干渉しないような造りにしています(*’ω’*)

荷物が沢山ある場合は、最悪、この棚全域に薄ベニアや毛布なんか

拡げて、その上に詰めるので、上半分は全域積み込むスペース

であるわけです(*’ω’*)

さて、続いて、バックドア開けて、下部の収納スペースを

みていきましょう(*’ω’*)

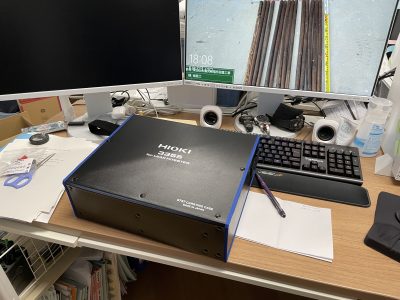

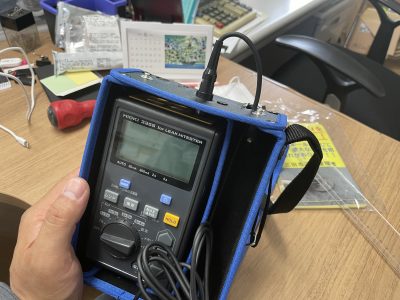

この下部右側のスライドレールは、

測定機器や、ノミ、くぎ抜き、六角レンチなど、あったらいいな

の小道具をいれてます(*’ω’*)

ゴム手袋であったりメガなどの測定機器はあまり普段使わないため、

スライドレールの中に保管して、使うときは

奥まっていてもスライドしてとれるようにしてます(‘ω’)

スライドレールの右側に小さなスペースが空いてもったいないので

外線工事で使う、スパイラルチューブを

露出した電線を保護したい時、ちょっと

あればいいなということで積んでます(*’ω’*)

正規の製品は箱がめっちゃデカいのですが、使う量としたら、

数センチ分ずつで、使ったらまたこの小さな箱に

切った数メートルのものをいれておけばコトたります(*’ω’*)

スライドレールの左のスペースには、1m程度の寸切りボルト

やエルアングルや木材などを入れてます(*’ω’*)

ちょっと加工して、金具を継ぎ足したり、急なシチュエーションでも

対応できるようにしてます(*’ω’*)

あと、プラスチックのモールダクトも

ちょっと露出配線しないといけないが、これがあればお客様に

まだ説明しやすいって時に便利です(; ・`д・´)

走行時に、この材料が飛び出たり、ガンガンしないように

扉をつけてます(; ・`д・´)

そして、その横には、充電のグラインダーセットの箱を

忍ばせておきます(‘ω’)

先ほどのアングルや鉄の加工などをして取付するというのが

多々あるため、電源を引っ張ってこなくても、充電電池で動く

このベビーサンダーはほんとに有ったら便利です(*’ω’*)

良く取り出して、軽トラなどに積んで持っていくために

替刃や充電電池、充電器を一つの箱にまとめてます(*’ω’*)

エアコンを取替した時など、前の業者さんがアースを打ってない

場合など、弊社はアースをしっかり打つほうなので、

用意してなかったアースを打ちたい時も、

ストックを何本か積んでいます(*’ω’*)

さて、今度は、バックドアを開けて、右後方をみていきます(‘ω’)

小さなポケットケースが並んでますが、

ステップルの小、中などサイズに分けて、一応積んでます(*’ω’*)

木造の現場ではやはり未だにステップルを使うときあるものの、

近年あまり使わなくなってしまいました(; ・`д・´)

なので、使用頻度が少ないため、

電線をひっぱったり引掛けたりする、フィッシャーを添えて、

その上に延長コードを2巻きくらい常備ぶら下げています(*’ω’*)

ステップルよりも延長コードのほうがよく使うということで、

普段は、隠れています(; ・`д・´)

たまに使う、安全帯や銅綱も、

急な現場で足場上だったり、建築現場の場合は安全帯が

必要なので常時積んでおきます(; ・`д・´)

しかし弊社では、建築現場にはほとんど行かない為、

安全帯にかぶせる形で、コーキングのガンをかぶせてぶら下げて

コーキングガンが取り出しやすい位置を独占してます(; ・`д・´)

この右後方はラックになっており、

Pスリーブや大きいサイズの圧着端子類、アンカー、

ボルトナットなど、たまに使うような雑材を搭載しています(*’ω’*)

ここもあったらいいなシリーズなので、必要最小限の数を

各種揃えているといった感じです(*’ω’*)

この棚の上部には、電動の圧着パンチや盤加工に必要なものを

置いてますが、頻度は少ないので奥に積んで、

そして、手前にはテレビ、アンテナ工事で使う材料や、

レベルチェッカ―、テレビ5C電線などをまとめてます(‘ω’)

たまに高圧工事など、活線作業などがあるので、

それはさらに頻度としては少ないため、

コンパネ下の収納を造っておき、

何枚か、ここに忍ばせておきます(‘ω’)

キューピクル内とかで、急な点検や測定が発生した場合でも

充電部の保護ができるような備えですね(; ・`д・´)

壁の隙間に配線を通す場合、このオレンジ棒(; ・`д・´)

これはどんどん継ぎ足していけるので、見えない隙間を

配線するときに使います(; ・`д・´)

こちらを左上部にこっそり忍ばせておきます(; ・`д・´)

このオレンジ棒は直進性があって、まっすぐ壁から天井に向かって

隙間を狙っていく場合は良いのですが、

コンクリートの壁にGLボンドなどで直接壁が貼られている場合、

壁の中の配線スペースが ぐにゃぐにゃの路ならすすんでいける

なんて場合に役立つ、

【クネクネスチール】も ほうきの後ろくらいに忍ばせています☆

めったに使いませんが、あれば役立つ時もあるといった感じ(; ・`д・´)

形状記憶させて、グネグネの形を作って壁の穴にいれていくという

使い方をします(*’ω’*)

普段、電線管のヨビ線として活躍する50m巻きの電線スチールは

後部座席の天井面に備えています(*’ω’*)

こいつが一番よく使いますので、すぐ取り出せる位置で

でかい輪っかでも邪魔にならない場所、、

、、天井 って感じになってます(; ・`д・´)

脚立を積むコーキングの後ろ側に、充電のブロワーがみえます(‘ω’)

この位置だと、脚立に干渉しないので、

脚立を積んだ状態でも、ブロワーだけを

取り出せます(*’ω’*)

運転席側後部座席のスライドドアをガラッと開けたら

左に自家製、ツールBOXが設置されてます(*’ω’*)

圧着ペンチ各種、モンキーレンチや、アンギラ、パイプカッター

など、電気、水道工事でよく使う道具は、

ここに取り出しやすいように、整理されています(*’ω’*)

分けて、整理しないと、ゴチャゴチャになるため、

大きさと種類がパット見てわかるようにして置けば、

使った後も、もとに戻せば、バラバラになりません( ;∀;)

使った道具は元にあった場所に戻す(*’ω’*)

簡単なことですが、これが成立するには、

置く場所を、細かく決めることです(*’ω’*)

使ったあと、その場でもとに戻せば、帰社後

倉庫でまた改めて仕分けして整理して片付け、、なんて

時間が必要です(; ・`д・´)

必要最小限の道具をふだん 搭載しておくことで、

準備、片付けにかかる時間を削って

明日の現場の準備とか言って、まず片づけて、それから積込

に1時間も2時間も要していたら、

毎日毎日しんどいですし、無駄な残業です(; ・`д・´)

そんな小さなところの時間の削減は、

普段の整理整頓でカットできると思っています(; ・`д・´)

毎日片づけ、準備に30分かかっても、

1か月で10時間、20時間と積もってきたら

どうでしょう、、(; ・`д・´)

片付けや準備が5分くらいでできれば、

そこにかかる時間は、3分の一、4分の一と極めて

無駄な残業がなくなります(*’ω’*)

また、あるべきところにあるものが無ければ、

すぐ道具の紛失に気づきます(*’ω’*)

現場に忘れていたり、落としていたり、

すぐ気づけば、盗難にあったりする前に

回収できるかもしれません(*’ω’*)

我々職人は、工事するにあたって、【道具】が無いと、

作業ができません(; ・`д・´)

ドライバー一本、ペンチ一個、ビス一本でも

無いと、作業できないのです(; ・`д・´)

どれだけいい腕をもっていても、道具が無ければ

工事ができないので、

工具、道具はいつも大切に整理整頓して

いつでも万全の状態で、あらゆる事象に対応できる

職人であるために、管理された作業車で現場に向かう

のであります(*’ω’*)

今回はハイエースの主に後ろ半分について紹介してみましたが、

キリがいいので、後部座席スペースの整理状況は次回の

ブログでご紹介するということで、失礼します(*’ω’*)

↓

ハイエース電気工事仕様!職人棚②(後部座席スペース:運転席側)