はい、みなさまこんにちは( ゚Д゚)!

先日に引き続いて、護岸工事での布団かご等設置の様子です(*’ω’*)

こちらが現場ですが、向こう岸の護岸のコンクリート部が

陥没しているのがわかるでしょうか(; ・`д・´)

護岸が陥没し、法面の自然石で積まれたブロックも崩れ下がって、

非常に危険な状態となっています(; ・`д・´)

現場は、写真で右側のユンボがおいている箇所です(‘ω’)

一方通行で、主要道路ではない為、重量がある車両があまり

通らないのですが、近隣の方々にとっては不安な日々を送って

らっしゃることでしょう( ;∀;)

施工箇所までの道中で、アスファルトの亀裂が酷い箇所には

事前に鉄板養生をすませてありました(; ・`д・´)

今回使用する25tのラフタークレーンが通行するのに、

養生無では、アスファルトが凹んでしまいます(; ・`д・´)

ラフターのアウトリガーの下に敷く養生鉄板も4枚準備(‘ω’)

さて、25tラフターが入場です(‘ω’)

小回りが利くので、地盤さえしっかりしていれば、

たいていの場所にはたどりつきます(; ・`д・´)

養生区間も通過し、

ラフターの設置からはじまります(‘ω’)☆

このように、敷板の下に、鉄板養生をしっかり施して、

設置圧を分散してあげるわけです(*’ω’*)

さて、ラフターの設置も完了したところで、

積んできた資材を仮置きしていきます(‘ω’)

置き場の0.25㎡バックホウでも積込がギリギリの重量でしたが、

25tラフターならば、余裕で吊り上げてくれます( ;∀;)

荷卸しができたところで、また現場より置き場に戻って、

資材の運搬になります(‘ω’)ノ

8トン車や4t車にそれぞれ、ボトルユニットを積込し、

3t、4tダンプに、グリ石を積んでいきます(‘ω’)

ふたたび現場へ向かいます(‘ω’)ノ

仮置きが完了しました(‘ω’)

仮置きが完了すれば、あとは設置するだけです(*’ω’*)☆

玉掛者とクレーンのオペと無線でやりとりをしながら

据付していきます(*’ω’*)

段になっている箇所から川底までは2~3メートル深く

なっているらしいのですが、

数回の護岸工事で、いくらか埋められており、手前側は

布団かごが、じつは埋まっているんですね(*’ω’*)

そこに雑草が生えてわかりにくくはなっていますが、

陥没した奥の部分だけ布団かごを設置せずに、水路を深くしていたのか

布団かごがバレて流されたのか、経緯はわかりませんが

とにかく自然の驚異といいますか、

水の力ってすごいですね(*’ω’*)

このような感じで、今回もってきた布団かごを設置し、

その続きにボトルユニットを並べていきます(*’ω’*)

あとは、コンクリートが陥没して、水路のように穴があいて

しまった高水敷部分にグリ石を充填していきます(; ・`д・´)

この高水敷はコンクリートをせずに、野球場やゴルフ場として

河川敷で利用されている広い河もあるのですが、

水位があがれば川の水に浸かってしまう部分です(*’ω’*)

いくらコンクリートを巻いて、擁壁で法面を形成しても、

その下の地盤が崩れてしまったら元も子もありません(; ・`д・´)

さて、その高水敷に栗石を運搬する方法として、

(株)神幸レッカー様 がラフターに積んでいる、ワイヤーで

編みこまれたネットを使用します(*’ω’*)

このマットに栗石を数杯詰め込んで、

吊り上げて、護岸へ(*’ω’*)

落下箇所へ巻き下げていき、

片側のワイヤーリングを外すと、

引っかからずに、同時に設置完了です(; ・`д・´)

みてください、この高水敷のコンクリートの厚み(; ・`д・´)

20㎝はあるでしょう、、

けれど下から陥没してしまっています(; ・`д・´)

そして、その横の法面は

昔の工事なので空積みです(; ・`д・´)

石の奥へコンクリートを流してるわけでもなく、非常に

もともとが崩れやすいので、

このように空積みは石同士の接着もしておらず、一個崩れると

連鎖して崩落してしまいがちです(; ・`д・´)

ですので、空積みは、土圧に耐えれる構造物としては考えておられず、

こうした箇所はまだ古い護岸でいくつも点在しています(; ・`д・´)

建物の耐震補強は目を向けられることが多くなっていますが、

護岸や、、ふるい擁壁などの空積みは忘れられがちです(; ・`д・´)

今回の作業は、完了です(*’ω’*)

ラフターが撤去された後は、

養生鉄板を回収します(*’ω’*)

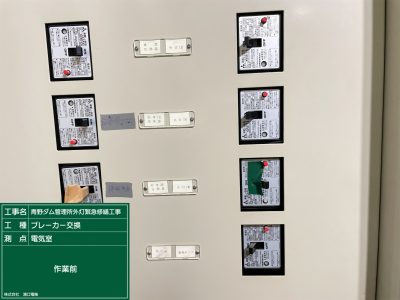

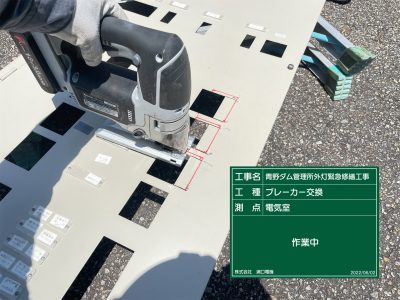

電気工事では、停電になるまえに仮設工事をしたりします(‘ω’)

それは電源を供給して、冷蔵庫やパソコンに仮設電源を送ったり、

作業用に仮設の照明を用意したりと、よくあります(‘ω’)

土木工事でも仮設工事というと、こうした鉄板養生であったり、

現場周辺の草刈りをして測量をしたりといった準備がたくさん

あるわけで、一般の方々にはあまり知られていない労力です((+_+))

仮設工事にも労力、費用が掛かるため、簡単にみえるような工事でも

われわれ建設業者は試行錯誤を重ねて努力をしております(‘ω’)ノ