はい、みなさまこんにちは( ゚Д゚)!

一戸建てを所有されている方で、田舎の方は必見(; ・`д・´)

私の自宅は築6年目で、まだ比較的新しいのですが、

もともと、雑排水の配管勾配があまりとれておらず

緩やかな勾配で、裏庭にある浄化槽につながっています(‘ω’)

右のほうから、洗面、一階トイレ、そして、エコキュートが

設置されている左に浴室があり、二階の便所の排水も、真ん中

あたりで合流してます(‘ω’)

そして、物置の奥にはキッチンがあって、シンクからの排水管

がつながっています(‘ω’)

下水が繋がっていない地域の為、このあたりは

一家に一台、浄化槽がそれぞれ設置されており、

浄化槽で浄化された排水が、側溝などの雨水へ放流されて

います(‘ω’)ノ

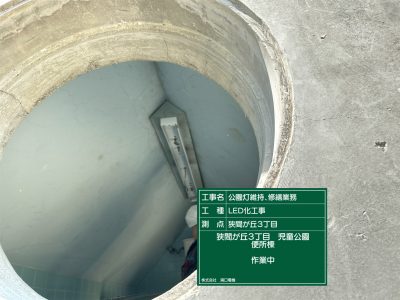

浄化槽はこんな感じのものが地中に埋まっています(‘ω’)

地中に埋まった浄化槽の放流側には、近くの側溝路と

接続します(‘ω’)

裏庭には里道が通っており、

その境界沿いに自分で排水路を設置しなおして、枡を設置(‘ω’)

そこに接続しています(‘ω’)

浄化槽から、この集水枡までの勾配はちゃんととれてますが、

洗面所、便所、、このあたりはあまり勾配がとれてません

でしたので、

当初から多分詰まりやすい想像はできてました(; ・`д・´)

こうして埋戻している状態ですと、配管の勾配なんて

わかりませんが、

工事中けっこう配管の様子をみていたので、緩い勾配だな、、

というのは確認していました(; ・`д・´)

浄化槽の天端もコンクリートで仕上げてもらい、

竣工時は綺麗にしていただきました(‘ω’)

毎年、三回の点検と、半年に一回、浄化槽内の清掃を

して管理しています(‘ω’)☆

その点検時に、汚れが酷かったり、配管の中に固形物など

溜まってきた場合は知らせてくれます(‘ω’)

洗濯機を回してたり、御トイレをジャーっと流したりすると、

室内にドブのような臭いがふわーっと気になるような時は、

雑排水管の中に固形物などが滞留していることが

考えられます(; ・`д・´)

汚水桝の蓋をあけて確認します(; ・`д・´)

この配管の底に溜まっている白いのが固形物です(; ・`д・´)

ドパーっと海の波のような水の流れがないと、

ねとねとの油汚れや、汚物は、こうして堆積

してしまいます(; ・`д・´)

とりあえず全部開けて、配管を洗浄していきたいと思います!

古い入線用スチールの先が折れたものを

配管内のホジホジ用のアイテムに代えてます(; ・`д・´)

そして高圧洗浄機もセッティング(; ・`д・´)

汚物だけでなく、風呂場では、トリートメントやリンス

などの粘度のあるものが流れるので、

そういったものもこびりついてしまうわけです(; ・`д・´)

2階からの合流した枡にもやはり汚れは堆積してますね(; ・`д・´)

浄化槽の蓋をあけます(‘ω’)ノ

小さな虫は湧いているものの、じつは、浄化槽の中は

そんなに臭いもひどいことはありません(; ・`д・´)

配管はすべて繋がっているため、臭い(空気の)逃げ場が

ないので、便所を流したり一気に排水した時などに、

封水が溶けて、配管内の臭いが排水口より室内に上がって

きます(; ・`д・´)

封水とは、

普段トイレの便器の中には水が溜まってますよね?

あれは配管内の臭いを水で蓋をしているということです(*’ω’*)

同時に虫などが排水口から配管内、浄化槽へと行き来できない

ように水でバリアーをしているわけです(; ・`д・´)

さて、それでは洗浄していきます(*’ω’*)

スチールでホジホジと固形物をとりながら奥へ押していき、、

水を流しながら、突き進んでいくと、、

汚れをおとしながら、スチールの先も出てきました(‘ω’)

これを繰り返して、汚れをこすりながら流して落とします(‘ω’)

やはりこすらないと、口元から高圧洗浄水をかけても

底にこびりついたものは落ちません(; ・`д・´)

高圧洗浄機の先に取付て、

配管内をずんずんとつきすすみながら高圧洗浄水を配管内で

噴射するタイプもあります(‘ω’)

我が家で一番ひどいのは、台所の排水から流れてきた

配管ですね(; ・`д・´)

カレーの残りや、油ものの洗い物をした時に十分流して

おかないと、どうしてもドロドロの雑排水は堆積していきます((+_+))

洗浄し終えると、底がきれいになっているのがわかります(‘ω’)

浄化槽のハンドホール縁の汚れもついでに洗浄(‘ω’)

配管内はきれいになって、

しばらくはこれで臭いもしないと思います(‘ω’)

お皿を洗うときや食べ残しを洗うときは排水に気を付ける

ようにしていますが、

1年に1回はじつは洗浄しています(; ・`д・´)

換気や空調の清掃もこまめに必要ですが、、

こうした雑排水や雨水の衛生設備の清掃もまたしっかりと

メンテナンスをすることが綺麗な家を保つ秘訣です(*’ω’*)