はい、みなさまこんにちは( ゚Д゚)!

作業着なんて、、いやされど作業着(; ・`д・´)

作業着こそ職人には大切な要素であり、

作業着や道具ひとつで、スキルの補助ができるかできないか

決まると言っても過言ではない(; ・`д・´)

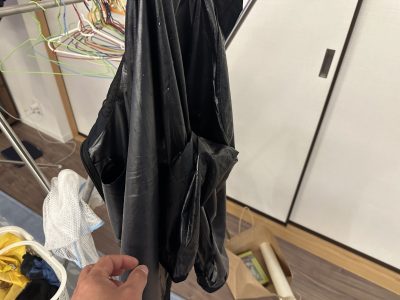

バートル防水防寒着7620サブマリン①!

防寒着により体を保温できないと、手足を使う我々にとって

身体能力を十分発揮できませんが、

外仕事ですと、雨や雪が急に降ってきたりというコンディションも

もちろんでくわします(*’ω’*)

今回お試ししたのが、

バートルの防水防寒着7620という商品(*’ω’*)

通称【サブマリン】と言われており、撥水性能と透湿性能が

最強クラスということです(; ・`д・´)!

そのいかなるコンディションでも耐えうる一枚を発見しました!

この大型フード付きでヘルメットごとすっぽりと

寒さや雨風をしのげる、

いわば 【蒸れないカッパ兼防寒着】

なのである(; ・`д・´)!

バートルのストレッチフーディジャケット480!

↑インナーとして保温と防風目的に、フーディジャケットを

仕込ませるのも、いいのはいいのですが、

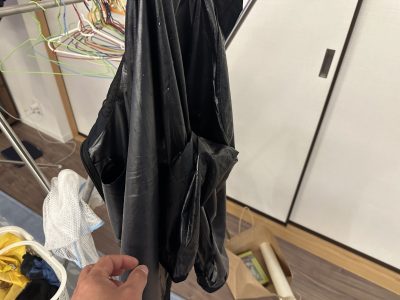

フーディジャケット480を洗濯すると、わかりますが、

脱水しても、裏生地に水分が残っているのが

わかります(; ・`д・´)

これは、着用してたら汗をかいても湿気が逃げない

ので、体内が温まって蒸気が発生しても

こういう状態が続いて、インナーや作業着がべしゃべしゃに

濡れてきたりして、

それが冷えて、風邪をひきやすくします(; ・`д・´)

防風系のパーカーなども過去いろいろ試しましたが、

伸長率があって伸びやすかったり、ゴワゴワしないものも

あるが、 その蒸れにくさ【透湿性】が乏しいものが

多い(; ・`д・´)

その前にまず、

【耐水圧性】 のお話(‘ω’)

耐水圧とは、生地に染み込もうとする水の力を抑える性能の

数値であり、 表面の撥水だけでなく、内部まで

しみ込んでこないかという基準である(‘ω’)

・300mm・・・小雨に耐えられる

・2,000mm・・・中雨に耐えられる

・10,000mm・・・大雨に耐えられる

・20,000mm・・・嵐に耐えられる

とある中で、

このサブマリン、耐水圧15,000mm と

ハイレベルがスペック(; ・`д・´)

ちなみにその辺で売ってるナイロンの傘は

250mm程度の耐水圧性能であるが、

一応ジャジャぶりの雨でも雨はしのげてますよね(; ・`д・´)

そう、次は雨はしのげるが、 蒸れるので

それをいかに蒸発させて通気をよくするかという話になる(‘ω’)

そこで【透湿性】

という言葉が出てくるが、

透湿性とは、

衣服内の水滴にならない蒸気状態の汗を生地が外に出す度合い

のことで、

24時間に何グラムの水分を外に出すのか、

ということを数値で表しています(‘ω’)

通常の防水防寒着だと5,000g/㎡/24hrs~10,000g/㎡/24hrs

くらいの数値のものが多いですが、

サブマリンはそれを上回る15,000g/㎡/24hrsです(‘ω’)

とても高機能な蒸れにくさを備えている(; ・`д・´)

機能的な数値は他のものよりハイスペックな

サブマリン

次回は着心地や感触をお伝えします(‘ω’)

、、次回へ続く(; ・`д・´)!